ブログを書いてるのに誰にも読まれません。

そもそもブログってどうやって書けばいいの?不安で絶望しそうです。

ブログを書いてるのに誰にも読まれません。そもそもブログってどうやって書けばいいの?不安で絶望しそうです。

今回はこんな悩みを持つ方に向けて、読まれるブログ記事の書き方を解説していきます。

トップブロガーさんの記事や本、動画で学んだ内容をまとめたので、特にブログ初心者の方には参考になると思います。

この記事を読んで実践すれば、

今までより「読まれる記事」を書けるようになります。

一緒に頑張ろう!

読まれるブログの書き方【内容編】

- 読者の知りたい情報を書く

- あなたにしか書けないことを書く

- 結論を先に書く

- 難しい言葉を使わない

読まれるブログの書き方【見た目編】

- 見出しを使う

- 一文を短くする

- 箇条書きを使う

- 漢字は少なめに

- 改行を多めにする

- 装飾を活用する

- 画像を適度に使う

さっそく【内容編】から解説していきます。

読まれるブログの書き方【内容編】

1.読者の知りたい情報を書く

多くの人に読んでもらうためには、まず読者の知りたい情報を書く必要があります。

読者はつねに自分の悩みや疑問を解決してくれるブログを探しています。

ですから、

- 答えが書いてありそう

- 役に立ちそう

- 面白そう

こんなブログにアクセスが集まります。

日記ブログが読まれにくい理由もここにありますね。

厳しいかもしれませんが、知らない人の日常なんて誰も興味ないというのが現実だったりします。

それでも日常のことを書きたい場合は、

悪い例

「久しぶりにデパ地下でスイーツ食べてきました!」

のようなタイトルはNG!

以下のように変えてみましょう。

良い例

「都内デパ地下で食べ比べ!自然派スイーツベスト5」

こうすると、最初のタイトルより知りたい情報がある記事になります。

少しイメージできたでしょうか。

ただ日常の出来事を書くのではなく、ひと手間かけることで読みたい記事になります。

そのひと手間が大切なんですね…

その通り!

「自分でやるのは面倒だなー」とみんなが思っていることを調べて書くのがいいね

読者が知りたい情報を書いているか?

なかなかアクセスが増えない場合は、まずここを見直してみてください。

2.あなたにしか書けないことを書く

読者の知りたい情報がわからないという方もいるかもしれません。

そんな時は、

「あなたの経験談を欲している人」に向けて書くことをイメージしてみてください。

たとえば、数年前に悩んでいたけど今は解決したことはありませんか?

- ダイエットに成功した

- 以前はお金に困っていたけど今は安定した収入に

- 人間関係で悩んでいたけどこうして解決

- 体の不調で苦労していたけど克服した

などなど。

今そのことで悩んでいる人(数年前の自分)に向けて記事を書けば、自然と誰かの役に立つ記事になります。

あなたにしか書けない内容か?

あなたの経験こそがブログの強みになります。

他のブログとの差別化にも繋がるオリジナルな記事を書きましょう。

3.結論を先に書く

ブログでは最初に読者の知りたいこと、つまり結論を伝えましょう。

読者は忙しいしせっかちです。

導入を読んで結論が分からないと、さっさとページを閉じてしまいます。

以下のような型があるので覚えておくといいと思います。

- 結論(主張)

- 理由

- 具体例

- もう一度、結論

例えば、

「脳を活性させるには瞑想が良い」という主張をする場合は、以下のように組み立てます。

脳を活性化させるには瞑想が良い

多くの研究で、瞑想中に脳波が活性化して頭がスッキリすることがわかっているから

自分も瞑想を始めてから仕事のパフォーマンスが上がり、仕事が半分の時間で終わるようになった

脳を活性化させるには瞑想が良い

最初と最後に、主張を繰り返すのもポイントです。

結論を最初に書いているか?

結論は必ず最初に。

記事がわかりやすくなり説得力も増します。

4.難しい言葉を使わない

あなたにとっては当たり前の言葉でも、読者にとっては全く知らない言葉だったりします。

特に、専門用語は簡単な言葉に言い換えて、中学生でもわかる言葉で書きましょう。

読者が理解できない難しい言葉を使った文章は共感もされにくくなります。

例をあげてみましょう。

悪い例

ユーザーエクスペリエンスの向上を考えてUIデザインを設計しなければなりません

良い例

ユーザーがより良い体験ができるよう、使いやすいサイトを設計しなければなりません。

良い例の方がスッと頭に入ってくると思います。

読者に知って欲しい用語の場合は、用語解説を付けるのもいいですね。

難しい言葉を使っていないか?

常に「中学生にも理解できるか?」を意識しながら記事を書いてみてください。

ということで、ここまではブログ記事の書き方【内容編】を解説しました。

続いて、【見た目編】を書いていきます。

読まれるブログの書き方【見た目編】

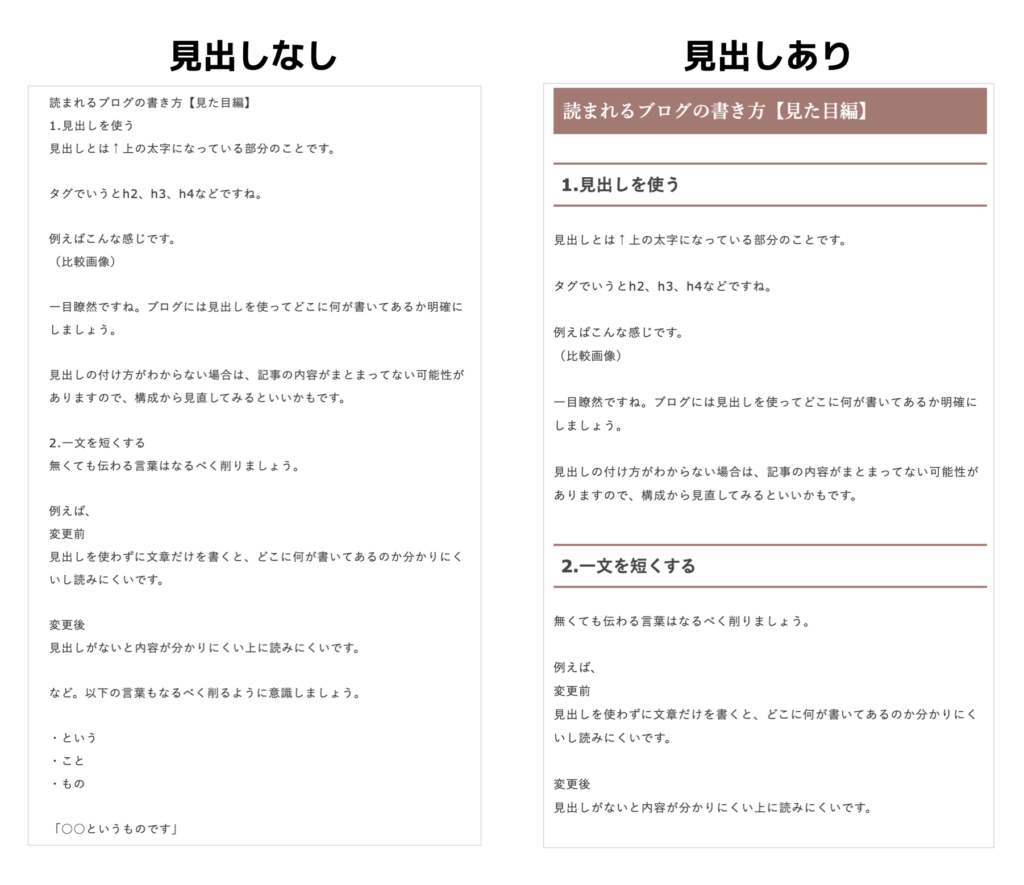

1.見出しを使う

見出しとは上↑の太字になっている部分のことです。

まずは「見出しなし」と「見出しあり」を比較して見てみましょう。

一目瞭然ですね。

見出しがある方が記事が読みやすくなっています。

必ず見出しを使って、記事のどこに何が書いてあるかを明確にしましょう。

記事に見出しを付けられない場合は、記事の内容がまとまってない可能性があります。

一度、構成から見直してみることをおすすめします。

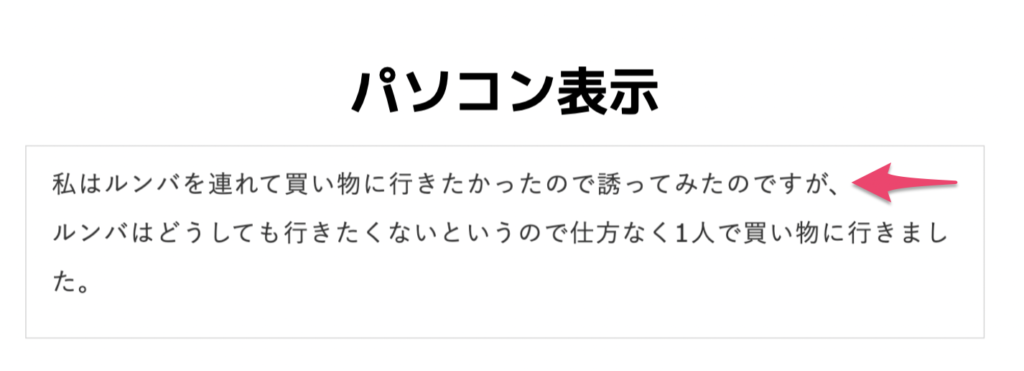

2.一文を短くする

代表的なのが、「〜が、」を使った文章ですね。

悪い例

今朝は早起きして犬の散歩に行きましたが、途中で雨が降ってきたので公園でのドッグランは叶いませんでした。

これを2つに分けて、一文を短くします。

良い例

今朝は早起きして犬の散歩に行きました。

途中で雨が降ってきたので公園でのドッグランは叶いませんでした。

分けるだけなので簡単ですね。

また、

なくても伝わる言葉はできるだけ削ります。

- という

- こと

- もの

は使いがちなので注意です。

悪い例

〜が正しいということを証明しました。

良い例

〜が正しい内容だと証明しました

など。長く冗長な表現だと思ったら、端的に言い換えてみましょう。

かなりスッキリすると思います。

- 「という」は消す

- 「こと」は消すか具体的な言葉に置き換える

なるべくシンプルに書くことを心がけましょう。

3.箇条書きを使う

これも例を見るとわかりやすいです。

悪い例

必要なのはパソコンとインターネット回線とサーバーとドメインです。

良い例

必要なものは以下の4つです。

- パソコン

- インターネット回線

- サーバー

- ドメイン

見やすさ、分かりやすさが全然違いますね。

箇条書きは簡単で効果が高いので、ぜひ活用してみてください。

4.漢字は少なめに

文章を読みやすくするために、漢字3割、ひらがな7割を意識して書きましょう。

漢字を連続させないこと、なるべく画数の少ない漢字を選ぶことも読みやすさにつながります。

悪い例

- 一瞬止まる

- 重要な情報を頂く

良い例

- 少し止まる

- 大切な情報をいただく

など。

パソコンだとつい変換してしまう「頂く」「余り」「所謂」なども、なるべくひらがなにしましょう。

漢字が多いと記事が黒っぽく重く見えるので、できれば避けたいですね。

文字のバランスは読みやすさにも直結します。ひらがな大事です。

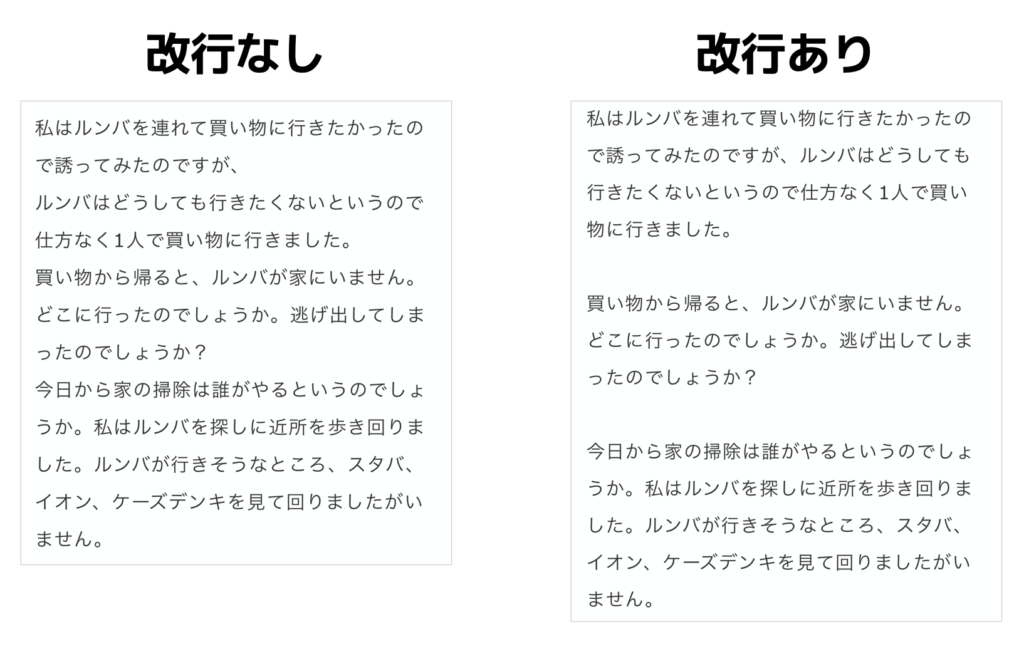

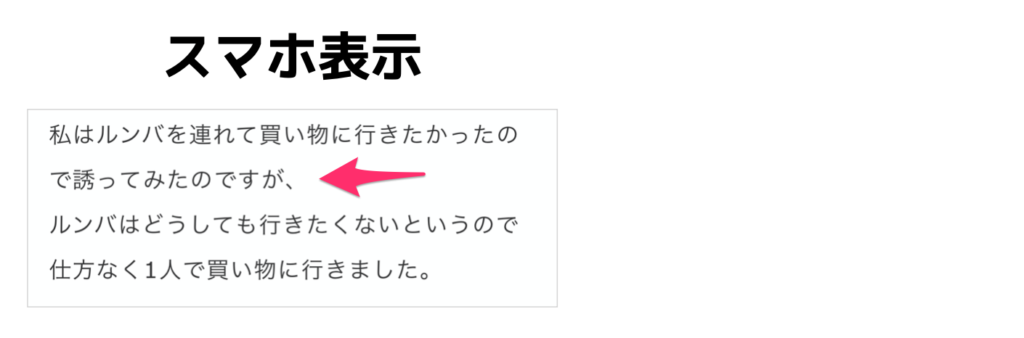

5.改行を多めにする

私は2行を超えたら必ず改行を入れるようにしています。

今はスマホで読んでいる人が多いので、適度に改行しないと文章が塊になってしまうからです。

改行がないと息が詰まりますね。

また、パソコンの表示にあわせて文章の途中で改行すると、スマホでは中途半端な改行になるので注意です。

こんな感じです。ちょっと気持ち悪いですね。

改行はスマホの表示も確認しながら

- 一文は短くして途中で改行しない

- 2行以上になる場合は改行を入れる

がいいと思います。

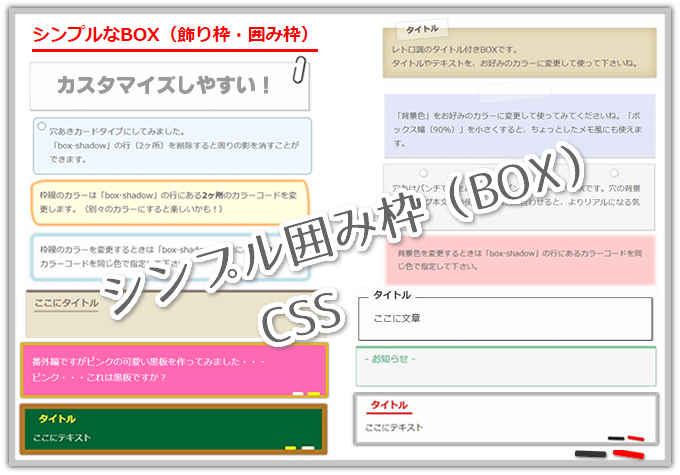

6.装飾を活用する

- 太字にする

- 文字色を変える

- ボックスを使う

などは、この記事でも多用しています。

ポイントを強調して文章にメリハリを出すのが大切です。

ちなみにボックスとは上のグレーの枠のようなデザインのことです。

今はテーマにボックスデザインが含まれているものも多いですね。

こちらのサイトでは、コピペで使えるボックスデザインが多数紹介されています。

改行や装飾のさじ加減は好みもありますので、お気に入りのブロガーさんを参考にしてみるのもいいと思います。

7.画像を適度に使う

画像を表示する場所は見出し(h2)の下が標準的です。

画像のあるなしで記事の見やすさが全く変わりますので、手間はかかりますが設定しましょう。

画像の探し方、選び方は以下の記事で解説していますのでよろしければご覧ください。

まとめ

というわけで、ブログ記事の書き方を【内容編】と【見た目編】に分けて解説しました。

読まれるブログの書き方【内容編】

- 読者の知りたい情報を書く

- あなたにしか書けないことを書く

- 結論を先に書く

- 難しい言葉を使わない

読まれるブログの書き方【見た目編】

- 見出しを使う

- 一文を短くする

- 箇条書きを使う

- 漢字は少なめに

- 改行を多めにする

- 装飾を活用する

- 画像を適度に使う

一度に全て実行する必要はありません。

できそうなものから、1つずつ実践してみると、少しずつブログの質が向上していくでしょう。

それに慣れたら次の項目へ。

続けているうちに上達していくはずです。

1ミリずつ、亀の歩みで少しずつ進んでいきましょう。私も頑張ります。

ではまた〜。

先日読んでとても参考になった本です↓